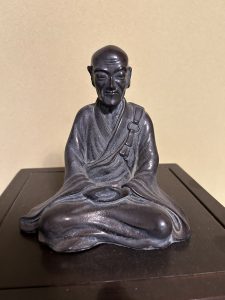

田中圭一氏の「良寛の実像」を読んで、こころを揺すられた。特に、彼の出生についての考察には、とても驚いた。その一端は、「私説」として、良寛の年譜を、作成しておられるところに見られる。そのままを写してみる。

「寛延三年(一七五0)母おのぶ、相川から養女。おのぶ、越後新津からきた養子、新次郎(のちの桂誉章)と結婚。

宝暦四年(一七五四)新次郎、新津にもどされる。十二月良寛誕生。

宝暦五年(一七五五)母おのぶ、与板からきた養子、新之助(のちの橘以南)と再婚。

宝暦八年(一七五八)通説では、この年に、良寛誕生。」

良寛の生涯をたどってみた人なら、この引用箇所だけでも、こころに、動揺が生まれるのではあるまいか。つまり、通説として、流布している良寛の誕生とは、この私説には、四年の誤差がある。父は、橘以南ではなく、桂誉章なる人物であったという事になるからだ。

田中圭一氏は、歴史家である。著書を読めば、実に丹念に古文書に当たられ、実際に土地を歩き、目で確かめた上で、諸々の考察をされている。私には、この著書は、とても説得力があった。

一組の男女が結婚をし、ともに三年も暮らせば、子供に恵まれることは自然である。従って、問題点は、桂誉章なる人物が、実際に、橘家(山本家)に養子として入り、おのぶ、と結婚したか、という一点が、事実であったかどうかになる。彼は実在し、かなりの業績も残している。

良寛の母、おのぶ、の言葉でも残っていれば、裏付けられ事なのであるが、それは、田中圭一氏も、見いだされてはいない。

ただ、橘以南が、「おまえの本当の父は誰だい ?」と幼い栄蔵(良寛)に問いかけていたとか、おのぶと以南の夫婦関係は、あまり良くなくなかった事などを、田中氏は書いている。こういう文を読むと、夏目漱石の幼少期、養父の父が、同じような言葉を、彼に向かって、よく言っていたという、エピソードを思い出す。

良寛は、何代も続いてきた名家、橘屋 山本家の跡継ぎであった。長男であったにもかかわらず、彼が、ある日、家は、次男の由之に、譲る内容の書面を残して、出奔した事をめぐっては、田中氏は、年譜に、次のように記している。

「安永四年(一七七五)

七月十一日、敦賀屋 祝儀事件起きる。

七月十七日 夜、良寛、出奔。

安永七年 (一七七八)良寛、宗龍に師事か。

安永八年 (一七七九)国仙により良寛出家。国仙、良寛を備中玉島、円通寺に伴う」

これら田中氏の説が、現在の良寛研究の世界において、いかに、論じられているかを、私は知らない。

思うのは、良寛の出自が、いかなるものであろうと、良寛は、今、私たちが目にする、あの膨大な書や、漢詩や、短歌や長歌など、また、諸々の著作を残している事実である。

良寛が、百年に一人の、天才であったことは、それらの作品が現存している事実によって、証明されていることである。その精神世界を、探求する細い道が、

やはり、良寛を敬愛する道であろう。

(5/4/2025)